2016.06.14

ウォーターベッド

当院には、最新モデルの治療機器があり、その中でも患者様に人気があるのがこのウォーターベッド。

名前の通り、水が入っていて 「水の上に浮いているような感じ」 だそうです。

従来のウォーターベッドと違い、足の裏側までマッサージが可能であり機能もより多くハイグレードなものとなっております。

今まで他院にてウォーターベッドを経験されている方でも、当院の最新モデルに満足頂いておりますのでお受けになりたい方はお気軽にお申し付けください。

ただ気持ちがいいだけでなく、血行促進・疲労回復・筋肉の疲れを取る・神経痛、筋肉痛の痛みの緩和が効果として期待できます。

カテゴリー: ゆうき鍼灸接骨院について | Post : 2016.06.14 10:11

2016.06.14

腰椎椎間板ヘルニア(LDH・HNP)

当院やそれ以前に勤めていた医療機関で、患者様との会話の中で、たびたび耳にするのが「腰のヘルニアをもっている」・「〇〇整形外科でヘルニアと言われた」などとおっしゃられる方が多くいらっしゃいました。 ですので今回は腰のヘルニアについてご説明させて頂きます。 正式名称は『腰椎椎間板ヘルニア』といい「ヘルニア」とは、体内の臓器などが本来あるべき部位から脱出・突出した状態を指す。ことをいいます。 鼡径ヘルニアは鼡径部(股)から腸が突出する「脱腸」の事をいい、椎間板ヘルニアは椎間板が突出するので椎間板ヘルニア(以下LDH)といいます。ですので痛みやしびれがあるからヘルニアと診断されるのではなく、厳密にいえば椎間板が突出するからヘルニアと診断されます。

腰の骨は5つありその間に椎間板(クッション等の役目)が存在し、その椎間板が加齢とともに水分量が減少するため変性し突出する他、度重なる機械的負荷(重労働等)が原因で突出する場合もあります。ですので若年者にも多くみられる疾患です。

背骨の周りには神経があり、この神経をヘルニアが圧迫することにより様々な症状を呈します。腰痛が強くなる場合や足にしびれがでたり、麻痺・感覚障害、症状がひどい場合は膀胱・直腸障害といってトイレに関する障害さえ出現します。(LDHと診断された方でこの膀胱・直腸障害まで現れることは少ないですが)

足の感覚障害・麻痺や筋力低下がみられる場合、どの領域(エリア)・どの筋肉が低下しているかによって腰椎の何番目にヘルニアが起こっているか断定はできませんが、ある程度推測がつきます。

好発部位は腰椎の4・5番の間にヘルニアが起こりやすく、感覚障害は足の甲側に現れ、筋力低下は、足首の関節を持ち上げれなくなったりします。(他の腰椎の高さでヘルニアが起こり神経が圧迫される場合は、また違ったエリア・筋肉に症状が現れます)

椎間板ヘルニアと診断され患者様が一番心配されるのが、手術しなければいけないのか?ということです。手術しなければいけない・または手術をすすめられる症状とは、先ほどの膀胱・直腸障害がでた場合や日常生活に著しく支障をきたすほどの激しい腰痛が何か月も続く場合・急速に進む足の麻痺等がみられた場合は手術をしないと治りません。手術後、膀胱直腸障害や麻痺症状は軽減・消失されることが多いが、多少の腰痛・下肢のしびれは残ることがある。と文献には書かれていることが多く、これらのことからLDHは診断を受けたら 即手術 ではなく保存療法が第一選択とされることが多いです。(LDHにも細かくタイプがあり、その中には一度突出したヘルニアが自然消失・退縮していくものもある)

当院での治療で可能なものと致しましては、上記のような手術が早急に必要な方以外の患者様は、腰だけでなく他部位からも含めアプローチし症状が緩和できるように努めさせて頂きます。初診時に評価させていただいた後、外科的な処置等が必要だと思われる患者様にはこちらから医療機関をご紹介させて頂きます。医療機関で手術をすすめられたが、手術をしたくないので治療にいらしてる方もいらっしゃいます。

痛みやしびれ等でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

2016.06.10

交通事故後の痛み等の話

交通事故後の痛み等の話

交通事故後の痛みを訴え、先日、男性の患者様が来院されました。

主訴は首から背中にかけての痛み(鈍痛)・首の可動域制限(首を動かすと痛い・首が回らない)・頭痛・身体全体のダルさ・足首の痛みでした。

交通事故後、治療は何をするの?

交通事故当初は、初期症状である炎症を鎮静化させ痛みの軽減を目的に強い刺激を避け治療します。(干渉波電気・超音波治療器が有効です)

その後2週間~1カ月程で強い痛み等の炎症症状が治まってきた段階でストレッチやマッサージにて加療する事でより痛みが軽減していきます。

交通事故当初から強い刺激(強めのマッサージ等)を身体に加えた方が早く改善すると考える方もいらっしゃいますが、刺激量が強すぎると逆に悪化してしまう事もありますので、症状に合った適切な刺激量で治療させて頂きます。

そして首や腰等の身体の痛み以外にも頭痛やめまい、不眠等の自律神経症状が出現する事がありますが、それらの症状にはマッサージやストレッチだけでは症状の緩和が難しいため、自律神経の緊張・興奮を抑える治療が必要になります。(詳細は下記をご覧ください)

交通事故後はむち打ち症等の痛み以外に精神的にも辛い

交通事故(追突事故)は想像以上に衝撃が強く、身体全体へストレスが加わりますので、個人差はありますがほとんどの方が何かしら症状が現れます。(無症状の方は不幸中の幸いでしょう)

この患者様もそうですが、事故後の痛みで来院される方に特徴的なことは、どの方も肉体的なダメージはもちろんですが、精神的なダメージも大きく表情が硬く、見るからに辛そうな事です。

交通事故に過去、遭われたことがある方はご存知かと思いますが、意外と提出書類や電話対応等が大変で、そこに痛みもプラスされてイライラとしてしまう方も多くいらっしゃいます。

そのような保険会社への連絡や警察との対応など手続きが多く更に、その担当者様の対応が悪かったり不満があるとさらに症状が悪化してしまい、予後にさえ影響されると言われており、より症状が悪化したり長期化すると「うつ病」になってしまう方もいらっしゃるくらいです。

交通事故後に当院としてできる事

交通事故後の手続き等に時間をとられ、どうしても身体のケアがおろそかになってしまうと上記でもお伝えしましたが後々症状が悪化してしまう可能性が高くなりますので、当院ではその様な面倒な手続きなど患者様のご負担をできる限り減らし、精神的なダメージ・ストレスへのケアもできるよう心掛けておりますので何でもご相談ください。

当院では時間外でも受付させて頂きます

お勤め先の先輩・上司等の方に理解してもらえず症状が辛いのに時間の都合で通院ができない・保険会社さんからは整形外科に通うように言われているが受付時間が早いため通院の際は早退しなければならず、十分に通院できない等のご意見を少なくとも耳にしますが、当院では、受付時間を過ぎても事前にご連絡頂ければ時間外でも治療をお受け頂ける様になっておりますのでご安心ください。

関連記事・あわせて読みたい

お願い!!

2016.06.08

鍼灸接骨院とはどんなところ?

鍼灸接骨院とはどんなところ?

患者様から「鍼灸院・接骨院ってどんな時に行けばいいのか分からなかった」「自分くらいの軽い症状では行きづらかった」等と言われる事が多いので、鍼灸接骨院とはどんなところかをご説明させて頂きます。

まず私共は(接骨院では)柔道整復師(じゅうどうせいふくし)・(鍼灸院では)鍼灸師(しんきゅうし)という国家資格を取得した者が治療・施術をさせて頂きます。(国家資格を取得するためには専門学校や大学に3年または4年間通い、修得した後に受験資格を得て試験に合格しなければなりません)

整体院やカイロプラクティック・リラクゼーションサロンとの違いは?

整体院やカイロプラクティック・リラクゼーションサロン等、いわゆるマッサージ店との違いは、国家資格であるかどうかと、各種保険を使用して治療が受けられるかが大きく異なります。

まず、国家資格に関しては上記でもお伝えした通り3~4年間、知識や技術を学び国家試験に合格すると柔道整復師・鍼灸師と名乗り施術をする事が許されますが、国家資格を取得していないのにも関わらず、その名称を名乗る事や業務(鍼を打つ等)を行う事は法律(名称独占・業務独占法)で禁止されております。

しかし、整体院やマッサージ店は上記の様な法律は存在しないため、いってみれば誰でも直ぐに起業する事が可能なのです。

ですから、独学や民間資格等を学び研修を受け何年も施術されている整体師(セラピスト)さんもいらっしゃれば、一日講習を受け翌日から…という方もいらっしゃるかもしれないので知識や技術的な面での個人差は比較的大きいため注意が必要な場合もあります。(整体院・マッサージ店でも知識や技術が優れていらっしゃる方もおられますので全てを否定しているつもりはございません)

鍼灸接骨院でも慢性的な肩こりや腰痛、頭痛等の自律神経症状の治療等、場合によっては健康保険が適用されないケースもありますが、交通事故後のケガには自賠責保険・お仕事上のケガを労災保険・日常でのケガを健康保険を使用して治療をお受け頂けるのに対し、マッサージ店は全て自費治療となります

当院へ受診される方の痛み・悩み

- 骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉ばなれ)

- 肩や膝等各関節の痛みや筋肉の張り、緊張からくる痛み(肩こり)

- 頭痛、めまい、耳鳴り、難聴、不眠症等の自律神経症状

- 冷え、むくみ、婦人科疾患(月経不順等)、円形脱毛症

- 逆子治療、不妊治療、産後の骨盤矯正、骨盤や肩のズレ、歪み

- 腱鞘炎、テニス肘、シンスプリント、腰椎分離症等のスポーツ傷害

- 眼精疲労、ぎっくり腰、首や腰のヘルニア、坐骨神経痛

- 美容鍼

- 交通事故によるケガ、業務中のケガ(労災) …等

上記以外にも様々な症状でご来院下さる方がいらっしゃいますので、ご心配な方はご来院される前に一度お電話にてご相談下さい。

鍼灸接骨院と整形外科(医療機関)との違いは何?

接骨院(整骨院)・鍼灸院と整形外科との違いもよく聞かれる事が多いためご説明させて頂きます。

整形外科は医師が医療行為(レントゲン・MRI・CT等の画像診断、注射や薬の処方)を行う施設で、鍼灸接骨院は鍼灸師・柔道整復師が医療類似行為(鍼灸治療・あん摩マッサージ・柔道整復術・電気治療等)を行う施設です。

患者様からの質問の中に、「レントゲンは撮れますか?」と聞かれる事がありますがレントゲンは撮れません。しかし、エコー(超音波観察装置)を使用して骨折の有無や筋肉の損傷度合い等をチェックする事は可能です。(当院では最新の機器を使用しておりますが、エコーを導入していない施設もありますのでご確認下さい)

整形外科(医療機関)へ受診したがシップだけ処方された・電気治療だけでなく、もう少し別の方法で治療してもらいたいとお考えの方は一度、鍼灸接骨院へ受診される事も良いと思います。

以上の事から鍼灸接骨院はどんな時に行けばいいか?知っていただけたかと思います。

何か痛み等でお悩み・お困りの方はご相談ください。

カテゴリー: ゆうき鍼灸接骨院について | Post : 2016.06.08 11:40

2016.06.06

人工膝関節 変形性膝関節症

先日、起き上がる際に左膝を捻り痛みが出現したとの訴えで患者様がご来院されました。

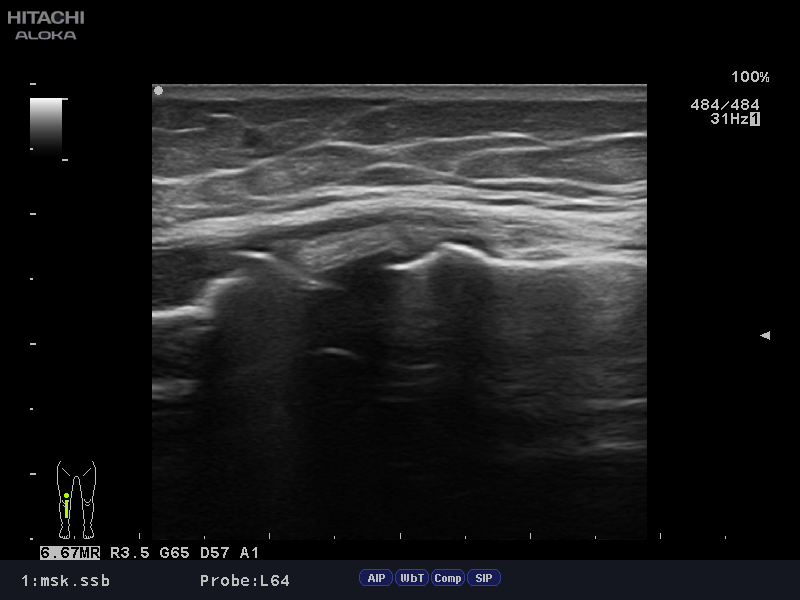

既往:8年前に右膝の痛みが強く人工膝関節の手術を受けたそうで、(お話を聞く限りおそらく全人工膝関節置換術(以下TKA)でした)その後、全くではないものの痛みは軽減されている。との事でした。

人工膝関節置換術(じんこうひざかんせつちかんじゅつ)にはTKAとUKA(人工膝単顆置換術)があり、UKAは関節の内側・外側のどちらかだけ人工関節にするもので、TKAは全て人工関節にする手術です。当然、メリット・デメリットがそれぞれに存在し、人工関節の耐用年数・患者様の変形度合い・年齢など様々な事を考慮しドクターがご判断し手術方法を決めます。人工関節にすると変形等による痛みが消失することも多く理想的ですが、その反面正座はできなくなり場合によっては耐用年数が過ぎたり、骨粗鬆症(骨が脆くなる疾患)などの疾患から骨と人工関節との間に隙間ができたり歪んでくると再度同様の手術をしなければいけなくなる事もあります。(現在は技術が進歩し耐用年数が増え、接着技術も向上しているのとの事)

話を戻しますが、今回の患者様は右の膝は痛みが落ち着いており、手術を受けていない左膝の痛みが辛く来院されました。

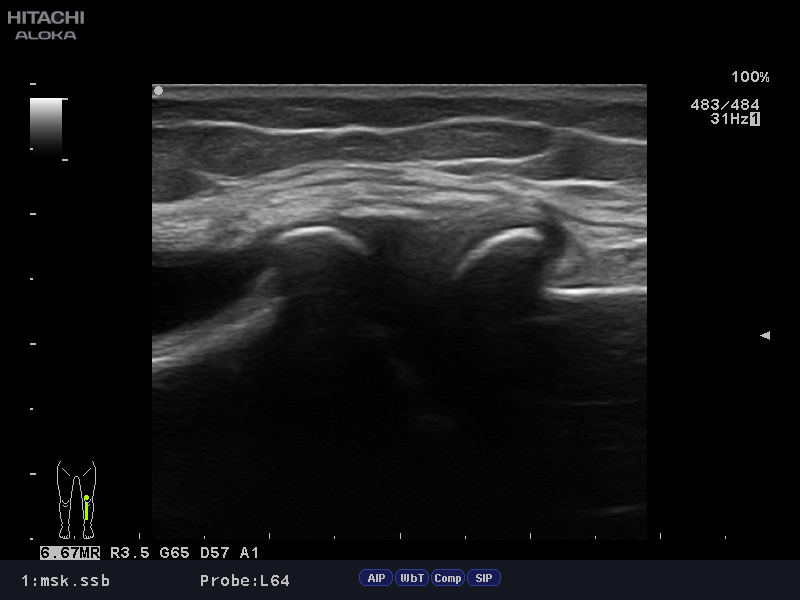

症状は、運動開始時痛(motion starting pain)や階段昇降時痛(特に降段)・膝の屈伸時痛などがあり、エコー画像上でも炎症症状が確認でき変形も進んでおりましたが、右膝と同じように手術は絶対にしたくないとの事で当院にて保存療法を希望されましたので治療させていただきました。

人工関節の手術をご経験なさった方が絶対にしたくないというのは、ある意味それだけ手術やその後のリハビリが辛いことを物語っているように感じました。もちろん手術を否定するわけではなく、それでも医師が必要と判断した場合は手術をおすすめする場合もあるとお伝えしましたが…誰でもなるべくは手術しない方がいいと思っていらっしゃると思いますので、当院では全力でできる限りの治療をさせて頂きます。

エコー画像1 左膝 変形が進み骨棘(骨のトゲ)がみられます

エコー画像2 右膝(TKA) 変形が少なく骨棘が減っていますが一般的な痛みのない膝と比べると違いが分かります

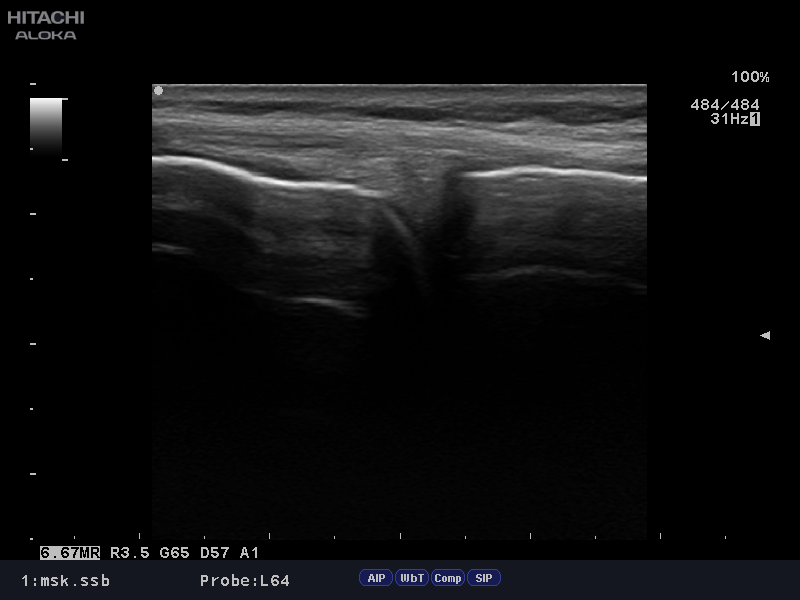

エコー画像3 正常な膝 変形がなく骨のラインもきれいでクッション材の役目を果たす半月板(真ん中の三角形のもの)もきれいです

-

2023.09.11

【交通事故】病院で治療も腰痛が治らず当院へ受診し鍼灸治療で改善(34歳男性) -

2023.09.06

磐田市で交通事故【むちうち】後の治療に当院が特化し選ばれている理由5選 -

2023.09.05

交通事故【むちうち】で首の痛み・頭痛が主訴の患者様が来院(磐田市41歳女性) -

2023.08.30

交通事故(むちうち)で自律神経症状が悪化。当院で鍼灸治療を行い改善 -

2023.08.24

手が痛いのは腱鞘炎ではなくリウマチ?こんな症状がでたら要注意

- ゆうき鍼灸接骨院について (28)

- スタッフブログ AO (3)

- スポーツでの怪我 (35)

- モテ鍼 (4)

- 交通事故後の痛み (21)

- 整体治療 (2)

- 症例 外傷 (4)

- 症例 骨折 (28)

- 身体の痛みについて (63)