ブログ– pt_archive –

-

小児に多い股関節周辺の痛みについて

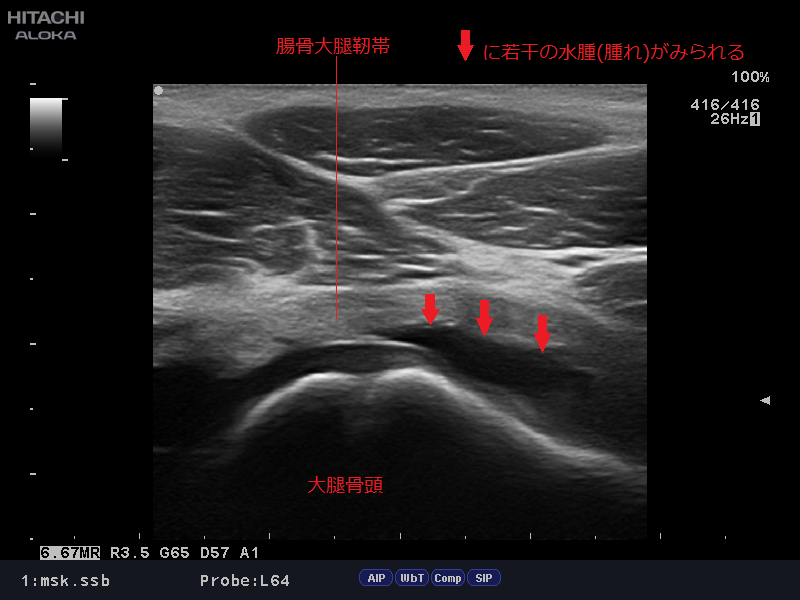

小児に多い股関節周辺の痛みについて 先日、磐田市在住の小学1年生の男児が股関節周辺の痛みを訴え来院されました。 お話を聞いてみると、前日に一人でサッカーボールを蹴っていたら股関節が痛くなり、その日の夜中にも股関節の激痛を訴え泣いていたそう... -

ぎっくり腰(急性腰痛症)で来院される方が急増中です。1から解説

ぎっくり腰(急性腰痛症)で来院される方が急増中 腰痛で辛そうな女性 当院では、ここ1カ月の間で新患・再診を含め「ぎっくり腰」様の症状でご来院される患者様が急増しております。 そもそも、何をもって「ぎっくり腰」というのか、患者様にも「これはぎっ... -

腰痛で背骨が曲がる?疼痛性側弯をご存知ですか?

腰痛による疼痛性側弯とは? 先日、左殿部から下肢にかけて若干のシビレと痛み(鈍痛)を訴えて来院下さった患者様に疼痛性側弯<ruby>疼痛性側弯<rt>とうつうせいそくわん</rt></ruby>がみられましたのでご紹介させて頂きます。 疼痛性側弯とは…... -

手首(関節)の痛みはキーンベック病(月状骨軟化症)?詳細について解説

キーンベック病(月状骨軟化症)というものをご存知ですか? 手首の痛みで来院された男性の患者様について書かせて頂きます。 その患者様は職業柄、手首を特に酷使する作業をされており、以前から痛みを感じていたそうで数週間前に初めて整形外科にてレント... -

耳鳴り・難聴は鍼灸治療が効果的!?

耳鳴り・難聴は鍼灸治療が効果的!? 耳鳴りに悩む女性(イラスト) 耳鳴り・難聴の症状で来院された患者様のお話をさせて頂きます。 その患者様は9日前の朝、突然耳の異変に気付いたそうで、例えるなら新幹線や車でトンネルに入った際に感じる耳に空気が... -

鍼で腰椎椎間板ヘルニアの手術回避!!

ここ数カ月間バタバタしていたのもあり、気にはしていたもののブログ投稿回数が激減してしまいました。毎日書くと決めていましたがそうもいかず…またボチボチ書かせて頂きたいと思います。さて、今回はタイトルの通りですが、当院に受診下さった方の話を書... -

身体が冷えるこの寒い時期の肩こり・腰痛等にはお灸が効果的です

気温が上がる日が少なく寒さがより厳しい季節になってきましたね。寒さというのは痛みを強くする原因の一つです。例えば、関節は温度が下がる事によって潤滑が悪くなるので動かした時に傷めたり痛みが強くなったりもしますし、筋肉も循環が悪くなれば柔軟... -

磐南野球部サポート活動

今年、初めてのトレーナー活動に行ってきました。 ここ数日は気温がぐっと下がりかなり寒い日でしたが、選手たちはいつも通り、練習に励んでいました。冬の時期は投球練習等はせず基礎体力を上げるメニューが多く、筋肉痛や筋の張り感を訴える選手が多いの... -

脊柱側弯症の治療(運動療法)について

前回、突発性脊柱側弯症の患者様についてご紹介させて頂きましたが(詳しくはこちらをクリック)、今回は側弯症と診断されたが何をしたらいいか…をご説明させて頂きます。 まず始めに、背骨が曲がっている・姿勢が悪い・学校検診で指摘を受けた等で医療機関... -

鍼灸治療はモルヒネ(鎮痛剤)よりも効果が高い?

鍼灸治療は以前から「鍼麻酔」という言葉があるくらいなので、痛みを緩和させるために大変有効だといわれてきました。 韓流ブーム全盛期、「チャングムの誓い」をご覧になった方はご存じかと思いますが昔、麻酔薬がまだ無い時代は鍼を身体に打ち手術等を...